Dokumentuaren akzioak

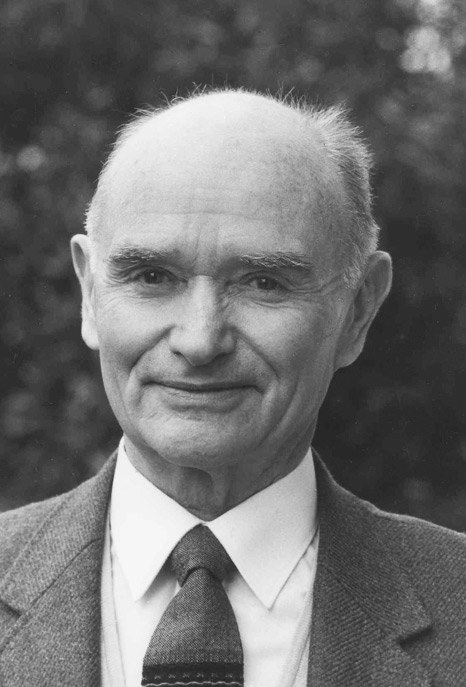

Enquêter sur la danse : conversations avec Jean-Michel Guilcher

Xabier Itzaina

Xabier Itzaina

Dantza ikergai: Jean-Michel Guilcher-ekin solasean

Xabier Itzainak Jean-Michel Guilcher-ekin ukan bi elkarrizketen zati batzuk dira hemen ekarriak. Solasak Meudon-en iragan ziren, Jean-Michel eta Hélène Guilcher-en etxean, 2008-ko otsailaren 18an eta martxoaren 27an.

Ce texte reprend des extraits de deux entretiens informels que Xabier Itzaina avait eus avec Jean-Michel Guilcher en son domicile de Meudon, les 18 février et 27 mars 2008

Extraits de l’entretien du 18 février 2008

Xabier Itzaina: D’où vous est venue l’idée d’enquêter au Pays Basque? Aviez-vous déjà entendu parler de la place qu’y tenait la danse ?

Jean Michel Guilcher: Pas du tout. Nous avions fait, ma femme et moi, nous nous sommes même connus comme ça, des études d’histoire naturelle. J’ai préparé l’agrégation d’histoire naturelle, et je m’y suis présenté en 1939. La guerre est arrivée, il n’a pas été question de recommencer. Mais enfin, entre 1932 et 1939, nous avons suivi en Sorbonne toute une formation en biologie, zoologie, botanique, chimie, etc., pour une agrégation en histoire naturelle.Et parmi nos camarades, il y avait un basque d’Arbonne, Bernard Possompès, qui était un garçon passionné de son pays, remarquable, très intelligent, qui a fait une belle carrière en zoologie, surtout comme entomologiste. Il a surtout travaillé sur la métamorphose des insectes. Bon, on fait amitié durant notre jeunesse, on s’est retrouvés après la guerre.

Nous avons fait une longue étude sur la tradition bretonne, qui est devenue pour moi une thèse de doctorat d’Etat de ce temps-là, et Bernard Possompès, qui suivait tout cela, m’a dit : j’aimerais bien que tu fasses pour mon pays ce que tu as fait pour le tien. Et il nous a demandé d’entreprendre une recherche sur la danse basque. C’est lui qui nous a demandé de venir. Et il nous a introduits de suite. Il passait ses vacances à ce moment-là à Bidarray. Il ne nous a pas amenés dans son village natal, je ne sais pas s’il y avait encore de la famille, mais il nous a amenés à Bidarray et deux-trois autres villages. À Itxassou, il aimait beaucoup Itxassou, il nous l’a fait visiter longuement.

Et c’est sur sa demande que nous avons commencé, dans la région de Louhossoa. Et nous avons commencé en Labourd et Basse-Navarre. Et puis il nous a amenés à Licq-Atherey, où il connaissait bien toute la famille Bouchet. Il nous a présentés, et ça a été pour nous les points de démarrage. Après, nous avons élargi peu à peu, mais c’est à sa demande que nous avons entrepris tout cela. Moi, je n’aurais pas osé aborder le Pays basque. Parce que je savais que la danse y était complexe, je n’étais pas sûr d’être préparé à ce genre-là.

Nous avions fait, en 1940-1941, je venais juste d’être démobilisé dans le Sud de la France, on venait de se marier, ma jeune femme m’ayant rejoint, et ne sachant pas où aller, étant perdus dans le Sud, nous sommes allés à Barèges, où il y avait un camp de vacances, où nous avions été déjà, où on se retrouvait venus de tous les coins de France. Nous savions que nous retrouverions là des amis. Et effectivement, nous avons retrouvé au camp de Barèges des amis, dont Jean-Marie Serreau, qui à ce moment-là n’avait pas encore fait carrière comme homme de théâtre, qui était élève architecte. Et comme il lui manquait un œil, il n’avait pas été mobilisé, il avait été affecté à Peyrefitte Nestalas, à des travaux d’intérêt général, dans les mines. Et lui nous a dit qu’il avait fait connaissance là d’un homme de la vallée d’Argelès, un homme de Saint-Savin, qui lui avait parlé des danses d’hommes de son pays. Il était lui-même un très bon danseur. Et Jean-Marie Serreau nous a dit : si vous voulez, on va le voir. Nous avons été le voir, et ça a été le début d’une collecte.

Nous avons commencé à apprendre les danses de la vallée d’Argelès. Et puis l’année suivante, moi j’avais trouvé un travail à Jeune France à Lyon, Jeune France m’a renvoyé dans ce pays pour continuer la collecte. Et nous avons enquêté minutieusement dans la vallée d’Argelès, dans la vallée d’Arbéost et puis dans la vallée de Barèges, à Esquièze. Esquièze où il y avait une danse extraordinaire, le Bayard, dont nous n’avons trouvé l’équivalent nulle part, en ce sens que c’est une danse d’hommes, qui associe la danse proprement dite, la pantomime et les scènes parlées. C’est une chose complexe, extrêmement intéressante. Nous avons recueilli tout ça.

Et puis nous avons fini en vallée d’Ossau, où nous avons pris un premier contact d’abord avec le branle, nous avons connu Jean Eyt là, et puis avec les sauts. Et ça a été mon tout premier contact avec cette technique des sauts, qui m’a paru à l’époque une chose difficile. En passant, grâce à Thierry Truffaut, qui m’a fait connaître un éditeur de Toulouse, ce petit répertoire du Lavedan est en train d’être édité. Il devrait donc sortir d’ici l’été je suppose1.

C’est intéressant parce qu’il permet une comparaison avec beaucoup de vos danses basques. Intéressant parce que, je pense, resté moins savant. Les Basques ont eu des maîtres à danser, qui ont cultivé l’art de la danse, et qui ont accueilli un enseignement savant venu du ballet français dans la Soule. Les maitres à danser régimentaires ont introduit massivement dans la Soule les points de principes, qui sont en fait des pas de ballet du premier Empire, revus et corrigés par la tradition basque. C’est devenu un art très savant. Mais les gens plus à l’Est, des Hautes-Pyrénées, n’ont pas eu de maître à danser régimentaire. Ils n’ont même pas de maître à danser. La danse d’homme se transmet tout de même. Il y a des anciens qui l’ont dansé, qui ont montré dans leur jeunesse qu’ils y étaient habiles, les jeunes de la génération suivante leur demandent de leur apprendre la danse qu’ils ont pratiquée eux-mêmes. Il y a donc un enseignement de la danse, mais qui ne vise qu’à reproduire ce qu’on connaissait déjà. Qu’ils y réussissent ou pas, ça c’est une autre affaire. Qu’ils le maintiennent intact ou qu’ils le modifient, je n’ai pas les moyens d’en juger, n’ayant pas vu plusieurs générations. Mais ce que je peux dire, c’est qu’il n’y a pas eu cet enrichissement par un art plus savant. Et donc on est en présence d’un art, je ne suis pas sûr qu’il soit resté conforme à ce qu’il était quatre générations avant, ça c’est une autre histoire, mais il est en tous les cas resté moins évolué. Moins évolué par des apports extérieurs. Or il présente des traits communs avec ce que l’on trouve beaucoup plus à l’Ouest. D’abord c’est une danse d’hommes.

Ensuite ce sont des danses qui sont à la fois itinérantes, avec des représentations sur place. Il y a souvent un double épisode : le déplacement dansé, et puis, sur place, ce que l’on danse pour montrer aux gens. Donc vous avez des racines communes. Et autre chose très intéressante, c’est que vous avez ma danse du Baïar à Esquièze, elle est construite autour d’un personnage qui porte une tête de cheval à la ceinture. Il n’est pas danseur, d’ailleurs. Il ne fait que le passe-rues, il ne danse pas. Mais il est le personnage axial de toute l’histoire, on l’appelle le Baïar ou le chevalier. Et naturellement il est devenu le chevalier Bayard, par un total anachronisme.

En réalité Baïar c’est seulement le cheval bai. Il suffit de consulter le dictionnaire de Simin Palay pour l’apprendre. Baïar, cheval bai, on le danse à Esquièze, et la danse dans laquelle il intervient s’appelle le Cabaret ou le Caballet, c’est-à-dire le chevalet. Or, ce Baïar il est entouré de toute une équipe de danseurs masculins, avec des petites jupes au-dessus du genou, qui sont les gardes du Baïar. Et moi ils me rappellent extraordinairement les descriptions anciennes de la mascarade souletine telle que Chaho l’avait connue, avec le zamalzain entourée des küküllero, qui sont toute une troupe entourant le zamalzain. Et les aintzindari ne sont pas encore constitués, il n’y a pas un amalgame de brillants solistes. Il y a seulement le zamalzain et le txerrero à ce moment-là. Mais il y a les küküllero, qui sont les compagnons nécessaires, constants, du zamalzain. Or j’ai trouvé à Mauléon un homme qui se souvenait d’un état ancien des küküllero. Il me faisait une description du costume ancien du Küküllero qui me faisait penser au costume des compagnons du Baïar à Esquièze. Tout ce que l’on peut dire c’est qu’il y a vraisemblablement eu des points de départ communs, peut-être très lointains, et nous ne touchons que des formes très évoluées à partir de cet archétype. Nous ne pouvons pas reconstituer les archétypes eux-mêmes. Mais nous pouvons saisir de probables parentés, quand même.

Xabier Itzaina: À propos des sauts basques, avez-vous réussi à trouver un principe de construction commun à l’ensemble des sauts basques ? Cela reste tout de même une énigme, pour les sauts et les mutil dantza.

Jean Michel Guilcher: Oui. Je regrette de ne pas avoir pu continuer, j’avais commencé à publier dans le Bulletin du Musée basque les mutil dantza que nous avions apprises à Elizondo. Et puis j’ai buté quand je suis arrivé à Teilarin. J’avais commencé la publication, je préparai la publication suivante, puis je suis arrivé à une séquence où je me suis dit : ce n’est pas possible, on termine là sur tel pied, donc je ne peux pas repartir sur ce pied. Il y a une erreur dans ma… et j’ai arrêté, parce que je n’étais pas sûr de ce que j’étais en droit de dire. J’ai donc arrêté. Si j’avais continué, mon intention était de publier toutes les mutil dantza, je les ai toutes dans mes dossiers d’enquête, on pourra d’ailleurs les retrouver après moi, et j’avais l’intention ensuite de publier une analyse comparée de la mutil dantza et des sauts basques. En montrant ce qu’il y avait de commun entre les deux, d’évidemment commun, qui témoignait d’ascendances communes, et comment ça avait évolué dans deux directions différentes. Je ne l’ai pas fait, et c’est bien dommage. Parce que la mutil dantza, en un sens, est plus compliquée que le saut basque. Elle a plus d’unité. Et elle a évolué, notamment dans ses tournants, dans des directions différentes du saut basque.

Maintenant pour ce qui est du passé et de l’origine, je ne sais rien. Rien du tout. Tout ce que je peux dire c’est que très évidemment pour moi, tout cela s’enracine, à quelle époque je ne sais pas, vers le XVIe… Quand le branle évolue des formules répétitives vers la formule combinatoire, quand on arrive au branle coupé. Mais les premiers branles coupés que nous connaissions, à la fin du XVe au début du XVIe, ce sont des choses encore simples. Ça n’a rien à voir avec la complexité du saut basque. J’ai l’impression que le saut basque, manifestement, s’enracine dans cette tradition-là, et on pense inévitablement aux cours béarnaises, de Navarre et d’ailleurs. Mais à partir de cela, il a poussé le principe de cette combinaison beaucoup plus loin. Et il l’a fixé dans des unités définies, ce que ne font pas les branles coupés de Thoinot Arbaut, par exemple. Là, il y a un point d’interrogation. Mais vous savez, j’ai souvent eu l’impression que mon travail consistait surtout à poser des questions, qu’on n’avait pas forcément posés avant. Je n’ai pas forcément les réponses.

Xabier Itzaina: Est-ce que dans vos enquêtes en Soule et dans les autres provinces basques, il y a des maîtres de danse et des musiciens qui vous aient particulièrement marqués ?

Jean Michel Guilcer: Ah oui, sûrement. Des maîtres de danse, il y en a eu plusieurs. En Soule, il y a eu les deux, Üthürry et Picochet. Üthürry était une brillante cantinière, on voyait que cela avait été un très grand danseur et probablement un bon enseignant. A Licq, Bouchet nous racontait beaucoup de choses sur la génération d’avant lui. Il dansait bien, mais il n’enseignait pas. Et celui que nous avons le plus admiré, qui nous donnait encore les moyens de l’admirer, c’était Elichery. Nous avons filmé son fils. Mais le père… Ceux-là se distinguaient comme danseurs, pas comme maîtres à danser. Comme maître à danser en Soule, attendez… Il n’y en a pas des masses. Comme musicien, à Laguinge, il y avait Etxahun. Remarquable. Très, très grand musicien. C’est probablement le meilleur que nous ayons entendu en Soule.

Alors en Basse-Navarre, celui qui avait laissé une réputation écrasante, c’était Faustin Bentaberry. Que nous n’avons pas connu. Nous avons connu ses enfants et son neveu. Son neveu qui était, je pensais tout à l’heure quand vous disiez : nous avons une personne qui savait encore ça, oui nous aussi ça nous est arrivé, mais ça pose toujours la question de l’informateur unique. Ça pose toujours un problème. Normalement, enfin surtout pour notre travail sur la Bretagne, je ne permets d’affirmer qu’une chose était comme ça que lorsque j’ai trente personnes qui me disent c’était comme ça. Si je n’en ai qu’une, je ne sais pas. J’ai appris cela de M. Untel, de Mme Untel, mais qu’est-ce que ça… je ne sais pas. Dans des cas comme ça, on peut quand même juger de la qualité et de la compétence du témoin. Pour les frères Bentaberry, il restait le petit dernier, je ne sais plus son prénom, Jean-Baptiste probablement. Il avait tout de même 82 ans ou quelque chose comme ça. C’était un petit jeune ! Il venait encore en vélo au bourg. Et visiblement, c’était quelqu’un qui avait encore toute sa tête, une mémoire parfaite, quand il vous montrait un pas, il le faisait très bien. Je conclus de cela que je peux faire confiance à ce qu’il me dit. Mais il est quelque fois le seul à me le dire. Il y a beaucoup de choses, pour cette région-là, que nous tenons seulement de Jean-Baptiste Bentaberry. Je n’ai pas de raison de le mettre en doute, mais lui aussi il est homme, avec une mémoire qui peut défaillir.

Xabier Itzaina: Vous citez aussi souvent Berçaitz, de Behorleguy, qui a beaucoup aidé Miguel Angel Sagaseta également

Jean Michel Gulcher: Berçaitz, oui. Très dynamique, plein de vigueur.

Xabier Itzaina: En Labourd vous souvenez vous d’informateurs intéressants ?

Jean Michel Guilcher: C’est loin ! Evidemment le pays que nous avons pu le mieux étudier c’est Ustaritz, grâce à M. Dassance. L’un de nos derniers contacts. Dans les premiers temps, il ajoutait : j’aurais aimé que ce soit un basque qui le fasse, mais enfin… Dans les dernières années, il ne le disait plus. Il était content que ce soit fait ! J’ai essayé de lui dire : l’important pour un travail comme celui-là, c’est d’y apporter une qualification, une formation, une préparation. Ça ne s’improvise pas. Je suis toujours surpris dans le domaine de la recherche de voir des professeurs de thèse distribuer des sujets de thèse, prendre quelqu’un et dire : on va le faire travailler sur de la musique, sur de la danse. Mais est-ce qu’il est qualifié pour le faire ? Est-ce qu’il a eu une formation qui le rend apte à le faire ? N’importe qui n’est pas apte à n’importe quoi. Il se trouve que nous avons été formés longuement à la danse et à l’analyse de la danse tous les deux, bon, on peut l’appliquer ailleurs. C’est à nous de juger si nous sommes capables ou pas d’aborder un domaine de la danse. Je ne suis pas capable de tout, bien sûr. En tous les cas, je ne pense pas, en tous les cas au temps où nous travaillions, il n’y aurait pas de Basque qui aurait fait cette recherche-là.

Xabier Itzaina: Au moment où vous enquêtiez, sentiez-vous que l’intérêt pour la danse en Pays basque était moins fort, que c’était une période creuse ?

Jean Michel Guilcher: Oui. Je pense que oui. Il y avait encore un intérêt pour, mais il était déjà un peu nostalgique. C’était déjà un peu un regard vers le passé.

Xabier Itzaina: Même en Soule ?

Jean Michel Guilcher: Oui. Quand on parlait avec de bons danseurs, ils nous évoquaient toujours la génération d’avant. Et ils formaient des enfants, en Soule. Picochet formait des enfants. L’homme de Montory, je ne retrouve plus le nom, il y avait un bon professeur aussi à Montory, il formait des enfants. Il ne formait plus des jeunes. Non, il y avait un creux. Ce n’était pas mort, ça n’avait pas disparu, mais ce n’était plus ce que cela avait été.

Xabier Itzaina: En Labourd, la guerre de 14 semble avoir marqué une rupture. Avant 1914, on a des concours de sauts basques et de xirula à Ustaritz, Cambo, Hasparren, avec les sauts les plus complexes.

Jean Michel Guilcher: Oui, la guerre de 14, on me l’a signalé d’ailleurs, beaucoup d’excellents danseurs sont morts. Mais le Labourd est probablement la province où nous avons le moins pu faire.

Xabier Itzaina: Avez-vous pu mettre à jour un lien entre le chant et les sauts?

Jean Michel Guilcher: Ça fait problème. On a des textes anciens qui parlent de rondes de jeunes filles. Mais qu’est-ce qu’elles chantaient ? Nous nous n’en avons pas trouvé trace. Mais nous étions étrangers au Pays Basque, nous ne parlions pas la langue. Quelqu’un qui aurait été mieux préparé que nous aurait peut-être entendu les femmes quand elles chantaient, je ne sais pas. Nous, nous n’avons pas trouvé. Et quand nous avons trouvé des rondes, c’étaient des rondes françaises, apparentées à des versions du Béarn. Mais, encore une fois, les textes anciens parlent de danse chantée, quand même. Ça a existé. Ça a existé partout. La danse chantée, c’est un fait universel. Et méconnu. C’est complètement méconnu. Tous les gens qui se sont intéressés à la danse ont assimilé danse et instruments de musique. Ça peut être vrai à partir d’une certaine date, et différemment suivant les régions de France qui témoignent d’une diversité culturelle extraordinaire. Mais anciennement, plus on remonte vers le passé et plus c’est le chant qui l’emporte.

Xabier Itzaina: Au Pays Basque, depuis votre travail, il y a eu peu d’avancées en matière de recherche, du moins en suivant une méthodologie similaire.

Jean Michel Guilcher: C’était déjà difficile. Je me rappelle Mr Dassance, que nous avons beaucoup aimé, qui nous disait quelques années juste avant qu’il meure : heureusement que vous êtes arrivés à temps. Vous avez pu recueillir une foule de choses qui aujourd’hui ne sont plus que dans les mémoires d’un petit nombre de gens. Et c’est vrai, pour les sauts basques… Bon quelqu’un d’autre en a trouvé que nous ne connaissions pas, Sagaseta a trouvé des choses auxquelles nous nous n’avons pas pu avoir accès. Mais inversement, nous avons aussi trouvé des choses. Certains sauts basques ont demandé des années avant que nous trouvions quelqu’un qui sache encore le danser. Nous, nous avons eu une déception immense à Hélette. La dernière fois que nous y sommes allés. Le travail était fini, nous y sommes retournés. Nous nous souvenions d’anciens qui dansaient le saut basque remarquablement. Mais là nous avons vu des jeunes qui eux avaient été formés à Bayonne, et qui dansaient les sauts basques. C’était consternant. Pour nous, qui pouvions comparer les deux générations, c’était désolant. Bon, oui, ils savaient faire les pas. Mais ce n’était même plus une danse. Nous nous ne pouvions pas appeler ça qualité de danse. Mais ça peut être provisoire, cet état-là. On peut s’acheminer vers quelque chose de mieux.

Xabier Itzaina: Avez-vous envisagé un ouvrage de synthèse à partir de toutes vos enquêtes ?

Jean Michel Guilcher: J’ai un gros ouvrage qui va sortir, qu’on me demande depuis 20 ans… On me demande des vues générales. Je n’ai pas voulu le faire pendant longtemps, je me suis dit, on n’est pas du tout mûrs pour faire une synthèse, d’autres viendront après nous, qui découvriront des textes que nous ne connaissons pas, et puis ma femme m’a dit : oui, tous ces gens qui viendront après nous, ils en sauront peut-être beaucoup plus que nous sur des textes découverts dans des documents anciens, mais ils n’auront pas, comme nous, vu des milliers de gens un à un, qui étaient nés avant 1880 et qui pouvaient raconter les campagnes de France avant 1900. Ça m’a décidé. Enfin, c’est un machin provisoire, où je dis : dans l’état de notre recherche actuelle, voilà ce que je peux dire sur l’ensemble machin. Donc ça conduit à un gros ouvrage qui devrait s’intituler : danse traditionnelle et anciens milieux ruraux français. Et je crois que c’est là-dedans que je parle de de la danse comme occasion de rendre hommage, de faire honneur à des personnalités distinguées, fût-ce d’une autre communauté que la sienne propre.

Xabier Itzaina: Il est essentiel que vous ayez noté avec tant de précisions les détails donnés par chaque informateur

Jean Michel Guilcher: Dans les premiers temps en Bretagne, quand nous travaillions vers 1945, on notait très rapidement, très vite. Et puis est arrivé un moment où j’ai dit : non, il faut faire ça beaucoup mieux. Il faut que nos compte-rendus d’enquête puissent servir après nous. Et on s’est obligés à rédiger soigneusement chaque informateur. Untel nous a dit ça. Et effectivement maintenant nous avons des tas de volumes d’enquête comme ça. Ça, c’est le Pays basque, mais il y en a d’autres sur le Berry, la Haute-Auvergne, l’Aubrac, les Landes, le Dauphiné, le Roussillon et des choses comme ça. Je n’ai rien publié. Mais il y a, avec des machins comme ça, pour chaque pays et pour chaque informateur une rédaction de ce qu’il nous a dit, donc ça peut constituer des archives après nous.

Hélène Guilcher: c’est curieux de voir nos premiers carnets d’enquête. Il y a du chemin parcouru!

Jean Michel Guilcher: oui, en 1945 nous ne savions pas travailler. Personne ne savait travailler. Nous avions fait de l’histoire naturelle, pas de l’ethnologie. Et même en ethnologie il n’y avait pas de formation à ce genre de recherche. Alors souvent on enquêtait toute une journée dans un village breton, et puis le soir on faisait un résumé de ce qu’on avait appris. Et puis c’est après quelque temps qu’on s’est dit : mais il ne faut pas le travailler comme ça. Parce que ces gens, ils nous disent quelque fois des choses qui se contredisent. Ils ne sont pas toujours d’accord. Et ils n’ont pas le même âge, ils n’ont pas vu les mêmes choses. Et c’est alors que nous avons pris l’habitude de faire un compte-rendu par informateur. Untel, tel âge, résidant à tel endroit, tel métier, intelligent, moyennement intelligent, bonne mémoire, moins bonne mémoire, il nous a dit ça.

Hélène Guilcher: En sortant de chez un informateur, on prenait des notes. Sans rédiger vraiment, mais on prenait des notes. Après chaque informateur.

Jean Michel Guilcher: On ne pouvait pas, devant l’informateur, prendre des notes. Peut-être qu’on pourrait aujourd’hui… Il y a des endroits où on pouvait. Autrefois, non. Impensable. Ecrire ? Impensable.

Xabier Itzaina: Cela cassait la confiance.

Xabier Itzaina: Il faudrait creuser aussi l’histoire du statut social des musiciens, on sait peu de choses.

Jean Michel Guilcher: En Labourd et en Basse Navarre, nous étions frappés par l’extraordinaire mutation qu’avait entraînée l’arrivée des réfugiés de l’autre côté de la frontière. Le txistu a éliminé la xirula. Le répertoire musical a basculé d’un seul coup, c’est extraordinaire.

Xabier Itzaina: Dans biens des villages, les réfugiés de 36 ont monté dans les années 1940 un groupe de danse où on apprenait les danses biscayennes. Du coup, le txistu a marginalisé les joueurs de xirula, qui étaient encore présents. Il y avait un xirulari aveugle, qui se retrouvait cantonné à jouer pour carnaval, etc, dans les quartiers… pas sur la place. A Macaye pour la Fête-Dieu, on faisait venir les cuivres pour la musique officielle, et le xirulari pour jouer les sauts basques, après la messe.

Jean Michel Guilcher: Et pour les zirtzil.

Xabier Itzaina: Oui, dans les cavalcades. Il y a là toute une histoire à faire. Y compris si on remonte plus loin, il y avait une position sociale du musicien qui était à la fois indispensable à la bonne marche du rituel ou de la fête, mais qui était socialement un peu relégué.

Jean Michel Guilcher: Je me demande si c’était vrai en Pays basque du Sud.

Xabier Itzaina: Pas forcément de façon identique, il y a eu au Sud depuis le XVIIIe siècle, puis avec Iztueta, une revalorisation de la musique traditionnelle. Y compris politiquement, avec le foralisme. L’esprit des Lumières côté Pays basque a intégré un positionnement en faveur des danses, des danses protocolaires organisées par les municipalités, les danses en chaîne complexes.

Jean Michel Guilcher: Ça aurait été intéressant à étudier tout cela. J’ai regretté de ne pas pouvoir faire le Sud.

Xabier Itzaina: C’est une question que je voulais vous poser. Vous avez fait ce travail sur les mutil dantza du Baztan, vous parlez aussi des aurresku du Guipuzcoa dans un article sur les danses en chaîne, n’auriez-vous pas voulu poursuivre l’enquête en ce sens ?

Jean Michel Guilcher: Si, j’aurais voulu enquêter plus. J’aurais voulu faire tant de choses ! On ne peut pas. Il m’a été souvent demandé. Nous avions un grand ami architecte, un Grec, qui a insisté pour que nous allions faire en Grèce ce que nous avions fait en Bretagne. Ça m’aurait beaucoup passionné. J’aime beaucoup, dans le domaine des danses en chaîne, nous avons tous les deux un goût particulier pour les danses grecques, les kalamatianos, les tsamikos. Il y a une beauté du mouvement. J’aurais aimé le faire. Mais je ne parle pas le grec ! Il aurait fallu apprendre le basque. Bon, l’espagnol ma femme se débrouillait, moi pas. Je le lisais. Mais je ne le parlais pas. On aurait peut-être réussi, mais… Un énorme travail.

Xabier Itzaina: Ces dernières années, il y a eu en Pays basque sud une éclosion de travaux sur l’histoire sociale de la danse, aux côtés des travaux plus centrés sur l’interprétation symbolique. Mais on ne l’a pas encore fait à la même échelle côté nord.

Jean Michel Guilcher: Je dois dire que pour nous, en même temps que nous faisions des études de science naturelle, nous faisions des études de danse. Sous la direction d’un professeur britannique. Avec beaucoup de danses de tradition nationale, ce n’était pas du tout la danse classique, aucun rapport. Et quelques formes de danse ancienne. Et c’est cette personne qui nous a formés à la danse, et qui nous a rendus exigeants. Et puis, il y a aussi, je dois dire, toutes les habitudes de l’histoire naturelle. C’est une discipline rigoureuse, on ne peut pas se permettre de dire n’importe quoi. Avec cette particularité évidemment que dans le domaine de la nature, l’observation est contrôlable par d’autres. L’observation de la coupe d’une tige de clématite, d’autres peuvent la faire après vous. Tandis que telle danse que vous avez vue à tel moment dans tel pays, on ne la reverra plus, en tout cas pas comme ça. Mais vous parliez tout à l’heure d’un mélange possible ethnologie-histoire, c’est un grand sujet pour moi ça, actuellement.

Je pense que par la force des choses, beaucoup des choses qui, quand nous étions jeunes, étaient baptisées, d’abord en ce temps-là on disait « folklore », et puis plus tard Georges-Henri Rivière m’a appris que ce que j’appelais folklore il fallait désormais l’appeler ethnologie. Ça n’avait pas beaucoup d’importance pour moi, j’acceptais de dire « ethnologie ». Mais tout ce que nous avons baptisé comme cela, ça a basculé depuis dans l’Histoire. Les grands prédécesseurs que j’ai connus : Van Gennep, Coirault, Brailoïu, Delarue, tous ces gens-là, de leur temps il y avait encore une société paysanne, et une culture originale de la société paysanne. Et ils se posaient à son sujet une foule de questions. Avec des problématiques originales de Van Gennep qui n’était pas exactement celles de Coirault, qui n’étaient pas identiques à celles de Brailoïu. Mais tous ces gens-là étaient continuellement sollicités par l’existence de cette culture, et qui attisait leur curiosité. Maintenant cette culture, elle s’est effacée. Et les jeunes qui font profession de s’intéresser à l’ethnologie, ils ne sont plus sollicités par ce genre de questions. Je n’entends plus personne se poser les questions fondamentales que se posaient tous ces gens-là. On s’en pose d’autres sur les banlieues, sur le rap, le rock, tout ce que vous voudrez, mais la culture originale des sociétés paysannes françaises, qui a disparu, est devenue réservée aux historiens, et ils ne se bousculent pas pour la traiter. Alors en même temps, il y a tout un mouvement revivaliste qui vous dispense de vous interroger sur une civilisation ancienne parce qu’elle continue sous vos yeux, cette civilisation ancienne. C’est nous la tradition. C’est ce qu’on me dit en Bretagne. On me dit : la tradition bretonne ne s’est jamais interrompue, on continue.

Hélène Guilcher: elle ne s’est jamais interrompue (rires) ! On en a eu la preuve que c’était le contraire.

Jean Michel Guilcher: Nous nous ne voyons aucun rapport entre ce qui aujourd’hui se fait dans les fest-noz en Bretagne et ce que nous avaient montré les arrières grand-parents de ces gens-là. Aucun rapport. Ça porte le même nom, mais c’est autre chose. Alors tout ce mouvement… J’entends constamment des gens me faire dire indirectement que je ne suis plus dans la course, que la tradition bretonne, elle continue. Il n’y a pas à s’informer de ce qu’elle a été. Bon. Continuons quand même à nous poser des questions ! Je trouve que les questions que se posaient Van Gennep, Coireaut, Delarue etc, elles sont toujours intéressantes. Le fonctionnement d’une tradition orale. J’aurais aimé faire un bouquin là-dessus. Les mécanismes fondamentaux d’une tradition orale. Je suis trop vieux, je ne pourrai pas. Mais il y a vraiment eu là un fonctionnement d’une culture qui n’était pas coupée ni des influences citadines, ni des influences écrites, mais qui avait tout de même une prépondérance orale qu’il y a longtemps eu, qui faisait que la culture de ces gens était d’une nature particulière. En ce moment j’ai envie de répondre à tous les théoriciens allemands de la rezeptionstheorie, et en France même nous avons toute une série qui commence avec Loquin en 1880 et qui aboutit avec Davenson après 1945, pour lesquels les racines fondamentales de toute la culture populaire et paysanne c’est de la culture savante. Tout vient de modèles lettrés. Je ne suis pas du tout d’accord. Ces modèles existent, bien entendu, et ils ont eu une influence incontestable. Mais tout ne se réduit pas à ça. Très loin de là.

Xabier Itzaina: La danse souletine est typique du mélange.

Jean Michel Guilcher: La Soule est intéressante parce que eux ont absorbé massivement un apport savant. Et ils en ont fait autre chose.

Xabier Itzaina: Ils l’ont mêlé à un modèle ancien de mascarade et de pastorale

Jean Michel Guilcher: Ce qui est remarquable dans toute cette culture ancienne, c’est sa puissance de transformation. Un formidable pouvoir de faire autre chose avec ce qu’on reçoit. (…) Toute notre recherche a toujours été menée « à côté ». C’est intéressant. Je pense d’ailleurs que cette situation actuelle elle peut changer. Je me rappelle d’un temps où sur la culture gauloise on avait quelques idées figées par l’image scolaire. Depuis, il y a eu un démarrage des recherches sur les Gaulois par les fouilles, par des tas de découvertes. Il ne me paraît pas possible qu’il n’arrive pas un moment où, dans les milieux de sciences humaines, on ne prendra pas conscience qu’il y a eu une culture paysanne qui avait son originalité, et que c’est intéressant de savoir comment elle fonctionnait.

Xabier Itzaina: Beaucoup considèrent que la question est réglée

Jean Michel Guilcher: C’est ça. On sait. Alors que je pense qu’on ne sait pas grand’chose.

Xabier Itzaina: On a sous-estimé la capacité au changement qu’avait ce milieu rural, et que l’on a trop souvent séparé l’Histoire de l’Ethnologie.

Jean Michel Guilcher: Le changement est quelque chose d’intéressant. Je crois, enfin moi j’arrive à la conclusion à partir de la danse, mais ça doit être vrai pour bien d’autres choses. J’arrive à la conclusion que le XIXe siècle est un siècle singulier dans l’histoire des cultures paysannes. Je pense que le changement est devenu la règle au XIXe siècle. D’abord parce qu’il y eu entre milieux ruraux et milieux citadins des contacts d’une facilité et d’une étroitesse qui n’existait pas avant. Et puis parce que la société paysanne elle-même s’est transformée. De façon continue, progressive, tout au long du XIXe siècle. Et que la société se transformant, sa culture ne pouvait pas ne pas se transformer. Et ne pas se transformer au contact de la culture qui lui venait des milieux urbains et en particulier populaires. Parce que dans l’urbain aussi il y a des niveaux. Je pense que le changement était dans tous les temps, mais je ne pense pas qu’il ait eu dans tous les temps la même étendue et la même rapidité. Je pense que dans la France ancienne le pouvoir de conservation de la tradition devait être plus important que ce que nous lui connaissons au XIXe. Maintenant, qui ira voir…

Xabier Itzaina: On a aussi parfois tendance à gommer la dimension de contrainte contenue dans la coutume, y compris dans la danse

Jean Michel Guilcher: Absolument. Dans ces sociétés, il y a à la fois les deux termes : solidarité et contrainte. Il y a une entraide extraordinaire. Chez vous, il y a toutes les relations de voisinage, qui sont d’une précision quasi-juridique. Mais partout il y a entraide. Et puis il y a aussi l’obligation de faire comme la loi le veut.

Xabier Itzaina: Y compris des logiques d’exclusion, comme dans certains charivaris.

Jean Michel Guilcher: Oui. C’est une société où on n’est jamais seul, mais c’est une société où on ne fait pas tout à fait ce qu’on veut non plus.

Xabier Itzaina: Cela fait une énorme différence. Chez nous aujourd’hui, lorsque l’on monte une cavalcade, on le fait suite à un choix, de façon libre. On le fait pour des raisons différentes de l’époque où le charivari était même le souvenir d’un ordre, y compris juridique, ancien. Cet aspect n’a pas été suffisamment étudié. De façon générale, le XIXe siècle a été très peu étudié en terrain basque.

Jean Michel Guilcher: En général. Mais vous savez, même dans la génération qui précédait la nôtre, ce n’était pas tellement vu, tout ça. D’abord, l’histoire n’intervenait pas comme elle peut intervenir aujourd’hui. Pour un homme comme Van Gennep par exemple, la géographie est très importante, mais l’histoire pas beaucoup. Il se pose énormément par exemple la question des zones folkloriques, qui ne correspondent ni à des limites administratives, ni à des limites politiques, ni à des limites économiques, c’est vrai. Mais il ne se pose jamais la question de savoir si elles sont restées les mêmes ou de savoir si elles ont changé dans le temps. L’étude de la danse m’oblige à dire qu’elles ont changé dans le temps. En tous cas celles que je connais par la danse.

Xabier Itzaina: C’est quelque chose que les travaux récents en Pays basque, au sud en particulier, prennent compte. Le fait que les échanges avec les milieux urbains, l’influence des Lumières au XVIIIe siècle en Guipuzcoa, ou les guerres carlistes du XIXe siècle ont eu leurs effets sur le folklore. Ces derniers temps, la recherche prend plusieurs directions et de nouvelles libertés

Jean Michel Guilcher: Enfin, au Pays basque, la danse demeure dans un pays très vivant. Je ne vois pas l’équivalent en Bretagne. Il s’y est construit autre chose. Il y a le mouvement des fest-noz, qui est énorme. Il y a le mouvement des bagadou, des ensembles de cornemuses etc, mais ça se fige dans des formules qui ne bougent plus beaucoup. Et puis il y a cette thèse du revivalisme qui fait que la tradition continuait. Mais on ne se pose pas beaucoup les questions. Enfin certains se la posent quand même.

Xabier Itzaina: Dans mon village on a repris le carnaval il y a une vingtaine d’années, avec les tournées de maisons, les kaxkarot, les chants de quête, etc. La reprise n’est pas théorisée par les jeunes. Pour eux, cela répond à des besoins contemporains. Ils n’ont pas le discours de la continuité. Je pense qu’à partir du moment où on le fait de cette façon-là, ça ne pose pas grand problème.

Jean Michel Guilcher: Je me rappelle du temps où dans le bureau de poste de Mauléon il y avait tout autour de la table des séries de petites vignettes qui représentaient le zamalzain, la cantinière, le txerrero etc. et en dessous la formule : le plus vieux folklore du monde. Derrière tout ça, il y avait des souvenirs de Violet Alford, Rodney Gallop, etc. Les théories frazeriennes.

Xabier Itzaina: Ce qui est dommage avec Violet Alford, c’est qu’elle n’a pas fait de recueil systématique, en tous cas chez nous. Elle recueille des bribes d’informations, et elle bascule dans l’interprétation. Interprétation avec laquelle on peut être d’accord ou pas, mais le travail systématique manque à l’appel. Alors que les grands témoins étaient là. Il a fallu attendre votre travail, et qui a été fait au moment où il fallait le faire.

Jean Michel Guilcher: J’ai eu l’occasion de dire cela à Grenoble, dans un colloque, et je leur disais : le drame dans l’histoire de la danse, c’est qu’on est en possession de théories explicatives toutes faites, beaucoup plus que de faits à expliquer. On a des théories, les gens se passent des théories, mais ils ne vont pas voir en quoi consistent les choses dont ils parlent. C’est extraordinaire. Tout le XIXe siècle a cumulé des théories sur la danse, mais il n’a pas enrichi la connaissance directe des réalités de la danse. On n’a pas été voir. C’est curieux. On s’y intéresse quand c’est devenu trop tard. Il y a aussi dans la danse tout le mouvement des Archives internationales de la danse, et avant ça Curt Sachs. Qui était un grand savant, et un grand musicologue. Remarquable. Mais avec une idée : que tout ce que nous possédions s’enracinait en définitive dans la préhistoire.

Xabier Itzaina: L’anthropologie basque classique reste marquée par cela. Il y a maintenant un autre courant d’anthropologues, souvent formés en milieu anglo-saxon, qui s’en est démarqué. Une anthropologie critique. Avec des travaux sur les pastorales et les mascarades souletines, mais qui analyse la construction du sens des pastorales et mascarades dans la société souletine d’aujourd’hui. Donc qui se démarque de l’hypothèse de la continuité. Mais sur l’histoire on a encore beaucoup à faire

Jean Michel Guilcher: Sûrement. La capacité du devenir, de l’Histoire, a été sous-estimée par la génération qui nous a précédés. Mais du temps où Rivière m’avait demandé de former un département de la danse au Musée des ATP, les dames de la musicologie, à côté, m’expliquaient que j’avais tort de m’intéresser à l’histoire, parce que l’ethnologie est une science du présent. Moyennant quoi, l’ethnologie étant une science du présent, il ne fallait surtout pas se poser de questions sur le passé. C’est curieux.

Xabier Itzaina: Les choses ont changé avec l’histoire des mentalités, etc

Jean Michel Guilcher: Les choses ont changé et ont pris une bonne direction.

Extrait de l’entretien du 27 mars 2008

Synthèse du volet non enregistré de l’entretien:

En termes d’histoire des cultures populaires, J.-M. Guilcher se démarque de l’école (Loquin Davenson – probablement Henri Davenson, pseudo de Henri Irénée Marrou), pour qui tout s’explique par l’influence du lettré sur l’inculte. Or il ne faut pas tout ramener à l’influence des cultures citadines. On peut s’interroger sur le fonctionnement de la tradition : si en 70 ans, la danse est restée la même, si on peut l’observer à l’identique sur trois générations, alors il y a de bonnes chances pour que l’on ait saisi une permanence très ancienne. Et inversement. La comparaison de la tradition de danse en Bretagne et Pays basque est instructive à bien des égards. En Bretagne, on observe un archaïsme des formes, une pratique collective de la danse, des structures répétitives. En Pays basque, la tradition ne repose pas uniquement sur l’archaïsme, mais sur l’enseignement de la tradition, avec des individus qui ont le pouvoir de conserver et de transformer. Origines du saut basque : Le saut basque remonte probablement au système du branle coupé, soit une combinaison d’unités au sein du système branle. Ce système a connu une finition au XVIe siècle. On se réfèrera aux partitions de l’époque baroque, où l’on voit la richesse des articulations musicales, et le développement de la technique du branle coupé. Des relations de ballets témoignent d’un genre assimilable à la mascarade, mêlée de pantomimes et d’alternance de danses. Le rôle des musiciens dans la transformation et l’innovation dans la danse : il y a une interaction et une interdépendance entre le musicien et la pratique universelle de la danse. En témoigne, en Basse-Navarre, la capacité de Faustin à inventer. Il y a également un maître à Tardets, qui a eu une liberté de création fantastique, et une liberté qui était admise par la communauté.

Alors qu’en Bretagne, la dans trô, par sa structure répétitive, était restée identique et renvoyait à la carole du XIIIe siècle. C’est probablement au Moyen-Age ou à la fin du Moyen-Age que l’on a commencé à rajouter des combinaisons d’unités, mais le saut basque constitue une complexité sans équivalent dans ces combinaisons. Le saut témoigne d’un état de danse très savant. Et la Soule avait surtout gardé les pastorales et les mascarades, qui constituent des cérémonies officialisées avec du prestige et qui appellent l’invention : il y a place pour permettre de faire plus impressionnant. Il y a trois mécanismes à creuser dans la tradition orale : la variation, la transmission et l’emprunt. Chacun d’entre eux mériterait une étude approfondie. En Bretagne, le novateur doit gagner les danseurs un par un, en raison de la pratique collective. Au Pays Basque, l’enseignant a ses élèves sous la main, il est reconnu pour cela, il lui est plus facile d’innover.

En Soule, Bürgübürü était un danseur extraordinaire. Il y avait une école de danse, avec un maître de danse, à Tardets et à Barcus. Pas à Aussurucq, qui n’avait pas eu de grand maître. Les anciens y enseignaient aux jeunes. Le style y était plus fruste qu’à Barcus et Tardets, mais aussi plus vigoureux. J. M. Guilcher a filmé deux grands danseurs de Barcus : Arçanüthürry et le fils Uthürry, Satans lors de la pastorale Etchaoun de 1962. Arçanüthürry avait déjà 50 ans, mais il s’était préparé pendant un an pour cette pastorale. Mais le film a été abîmé. Puis J.-M. Guilcher et J.-P. Gestin ont demandé aux deux hommes de danser à nouveau la gavotte, et les ont filmés. Un film en ralenti, l’autre en vitesse normale. Ils ont également filmé Arnaud Etxahun, qui était un bon danseur, mais pas du niveau des précédents. L’un de ses regrets est de ne pas avoir eu accès au manuscrit de sauts basques trouvé au grand séminaire de Bayonne. Il a appris son existence trop tard. <p >La grande question de recherche qui reste ouverte : quel est le rapport entre ces danses et la société locale dont elles étaient le moyen d’expression ? qu’est-ce qui explique que ces danses sont ce qu’elles sont ? Voir le cours dispensé par J-M. Guilcher à Brest sur le conditionnement de la tradition de danse. Les traditions de danse sont différentes car le conditionnements locaux de la danse sont différents, voir par exemple le contraste entre la Provence et la Bretagne. La Provence est le seul pays où l’on ait une étude riche de la sociabilité, grâce à Maurice Agulhon. C’est un pays d’habitat aggloméré, villages fortifiés, villages à structure de ville, structure sociale : ce sont des paysans jusque dans les villes et des bourgeois, on parle latin même dans les villages, quelques familles nobles entretiennent un lien fort avec Paris. L’importance de la fête, la participation de la jeunesse est soigneusement encadrée, par la municipalité et les diverses institutions. D’où deux répertoires de danse en Provence : celui de la fête, et celui de la mode, notamment parisienne. On est passé du branle au rigodon, puis du rigodon à la contredanse. En Bretagne, c’est l’extrême-ouest de la France, très isolé géographiquement et linguistiquement (bas-breton) jusqu’au XXe siècle. Le plaisir est indissociable du travail collectif. Du coup, s’y trouvent des danses à structure très ancienne. En Bretagne, on est resté au XIIIe siècle, à la carole. Les seuls qui introduisent de la nouveauté, ce sont les marins, qui font circuler des branles sur les villes côtières. Mais sinon, jusqu’en 1914, ce sont des branles répétitifs, qui témoignent d’un état très ancien de la danse. Le Nord-Est de la France présenterait encore une autre configuration. C’est une terre à blé, qui alimente Paris, une zone de passage vers les Pays-Bas. D’où un alignement sur Paris pour les danses.

Extraits enregistrés :

« C’est une question que je me suis souvent posée : comment se fait-il que le Pays basque ait cette culture qui est constamment au courant de tout ce qui fait de plus neuf dans le domaine de la danse, avec un pays où domine tout de même une population rurale, il n’y a pas beaucoup de villes qui rayonnent, pas de culture citadine. Bayonne, c’est plus gascon que basque. Et en dehors de Bayonne, quoi ? Comment ça se fait ? Et au-dessus, vous avez le bouclier des Landes, qui n’est pas facile à traverser. Il n’arrive pas beaucoup d’influence du nord vers le sud. Alors quoi ? Le détour par le Béarn ? Oui, sûrement. Vers la Soule ? Et en Basse-Navarre ? Quand on va en Labourd, alors quoi ? Je ne sais pas. Il y a un problème énorme. Passionnant. Vous le résoudrez peut-être, moi je n’ai pas les moyens.

Xabier Itzaina: Vous avez enquêtés sur les cavalcades, tobera mustrak

Jean Michel Guilcher: Pour nous étrangers, cela a été une découverte de découvrir que les tobera mustrak n’étaient pas, comme on l’écrivait tout le temps à notre époque, une pure fête de carnaval. Il nous a fallu du temps pour nous en convaincre. Dans les premiers temps de notre enquête, je notais tout ce qu’on nous disait sur les tobera mustrak sous la rubrique carnaval. C’est à la longue que j’ai compris que c’était différent.

Xabier Itzaina: Elles ne se passaient d’ailleurs pas forcément à carnaval

Jean Michel Guilcher: Non. Le dernier de la dynastie Bentaberry a été important pour nous de ce point de vue-là. Lui témoignait que cela avait été tout à fait autre chose que ce que nous nous attendions à rencontrer.

Xabier Itzaina: Est-ce qu’on vous donnait le sens des personnages type basandere ou andere xuri ? moi ce que j’ai recueilli, c’était : il y avait ce costume, on le faisait, mais on en en avait perdu le sens.

Jean Michel Guilcher: C’était déjà ça. Il y avait ces personnages, ou il n’y avait pas. Elle se conduisait comme ça ou comme ça, ils dansaient comme ça… Mais ils ne s’expliquaient pas sur la nature même du personnage, sur sa raison d’être. Peut-être que si nous avions mieux su interroger nous aurions appris quelque chose. Nos informateurs étaient très inégalement prolixes. A Irissarry, nous avions un vieux sandalier qui était intarissable. Nous aurions pu y retourner encore dix fois, il nous aurait dit encore d’autres choses. Un bonheur à parler de ça… Pour beaucoup de ces gens, la préparation d’une fête comme ça restait un souvenir merveilleux. Une période d’entente, d’universalité du village…

Xabier Itzaina: Irissarry a été le grand village des tobera mustrak (comme Macaye), là où a été joué le dernier grand tobera mustra à sujet réel en 1937. il y en a eu en 1883, 1900, 1914,… Il reste quelques bertsu. C’est beaucoup moins « écrit » que les pastorales. Mais il y avait un modèle théâtral, de danse, qui reste fort dans les mémoires.

Jean Michel Guilcher: J’ai l’impression qu’il y avait encore un terrain richement exploitable. Rien de comparable en Bretagne, où on en est au revivalisme qui se croit la continuation de la tradition. Il y a pas d’archive, pas de texte. Et il n’y a plus de tradition.

Xabier Itzaina: Il y a quand même des contextes traditionnels type pardon ou autre qui se sont conservés ?

Jean Michel Guilcher: Pas grand’chose. Il y a quand même de grands pardons, encore très fréquentés. Mais très modernisés. Je me souviens moi d’un pardon, quand j’étais jeune étudiant. Aujourd’hui tout ça c’est sonorisé, ça n’a plus grand rapport. Alors il y a quelques petits pardons qui sont fréquentés encore par quelques petits villages. Mais les pardons n’ont pas nécessairement été des hauts lieux de traditions populaires en dehors du fait religieux. Il y en a, oui. Il y a des pardons qui ont eu des coutumes très particulières et qui ont été occasions de danse. Il y en a, mais ce n’est pas la règle. En règle générale, le pardon est une fête religieuse. Non, il se développe tout un tas de fêtes, les Vieilles charrues, des machins comme ça, tout ça c’est totalement inventé. Dès le début du XXe siècle d’ailleurs on voit des amorces de revivalisme alors que la tradition n’a pas disparu. Botrel à Pont-Aven favorise dès 1903 des concours de costumes, des concours de danse. Le peintre Lemordant en pays bigouden suscitera une fête annuelle de reconstitution de noce bretonne. La fête des Goëlands, on invente. Je crois que pour la Bretagne, ce sont les peintres surtout qui sont désolés de voir disparaître un pittoresque des costumes qui les avaient charmés. Et ils essaient de susciter des fêtes qui permettront de remontrer ça. Il y a un mélange de disparition de la tradition authentique et de revitalisation de quelque chose de totalement artificiel qui essaie de prendre le relais. Bon cela dit il y a aussi des choses très vivantes. Le mouvement des fest-noz, moi je n’apprécie pas du tout la danse dans les fest-noz, mais socialement c’est un fait très important. Il y a quand même toute une jeunesse qui se réunit là, qui va de pays en pays, pour pratiquer la danse bretonne. Le mouvement des bagadou, il y a eu des réunions de biniou et de bombardes impressionnants. A Quimper, vous pouvez voir mille instrumentistes défiler. C’est quand même extraordinaire. Et il y a dedans de remarquables musiciens. Je n’apprécie pas beaucoup ce que je vois de leur danse, mais en musique, je pense qu’il y a des joueurs de bombarde qui sont supérieurs aux anciens joueurs traditionnels. Il y a des aspects positifs. Mais rien de comparable quand même. Si, l’ampleur de ces mouvements est impressionnante. Aussi bien fest-noz que bagadou. Mais je ne vois pas un intérêt comparable à celui que je crois percevoir à travers ce qu’on m’en raconte au Pays basque. Pour la danse locale.

Xabier Itzaina: Se pose ensuite la question de l’interprétation des symboles. L’ours et les mariés du carnaval, la mort du personnage de l’huissier dans les tobera mustrak, la mort et la résurrection de Pitxu dans la mascarade…

Jean Michel Guilcher: Nous déjà nous étions très intimidés par cet aspect de la question, parce que nous n’avions pas les moyens d’entre là-dedans. Pour nous l’important c’était la danse.

Xabier Itzaina: Aviez-vous entendu parler de la tradition de danse sur la côté, autour de Pili Taffernaberry, à Bidart, Arbonne ?

Jean Michel Guilcher: Non. Nous ne savions même pas qu’il y avait eu récemment encore un enseignant de sauts basques. Nous ne l’avons su qu’après. Oui, c’est plein de lacunes, notre travail. Nous ne pouvions pas tout atteindre.

Xabier Itzaina: Cette tradition-là a été étudiée, mais les gens sont arrivés trop tard.

Jean Michel Guilcher: C’est Mr Dassance qui aurait été content de savoir cela. Il était très content que nous fassions ce travail, mais il disait : je regrette que ce ne soit pas un Basque. Et dans les derniers temps, il ne disait plus ça (rires). Il disait vous savez l’important c’est que ce soit fait avec compétence. Vous prenez la compétence là où vous pouvez la trouver. Mr Dassance, c’était quelqu’un de très attachant, que nous avons beaucoup apprécié. Il y a quelques personnages comme ça. Le père Riezu. Un homme très attachant, qui nous a reçu de façon toute fraternelle.

Xabier Itzaina: Il vous a donné accès aux travaux d’Aita Donostia

Xabier Itzaina: Vous arriviez tout de même à vos fins

Jean Michel Guilcher: Oui, après plusieurs rencontres. Quand ils voyaient qu’on voulait faire cela sérieusement. Et on comprend aussi. La danse basque, c’est quelque chose de souvent très difficile. Qu’un étranger se prétende venu pour l’apprendre… Quand chacun se rappelle le temps qu’il a fallu à lui-même pour devenir danseur, on n’est pas très emballé à l’idée d’y introduire quelqu’un d’autre. Nous avons vu comme cela à Tardets des groupes de scouts qui venaient pour soi-disant apprendre la danse souletine, c’était vraiment pas très sérieux. Alors je comprends. Mais après ça, quand on était bien reçus, on était bien reçus. Il y a des gens qui nous disaient des fois le plaisir qu’ils avaient à ce qu’on revienne. Ça, c’est un test. Quand vous quittez un informateur et qu’il vous dit : vous reviendrez me voir, hein ? Vous sentez que vous avez gagné la partie.

Xabier Itzaina: En Soule, pour apprendre les pas de la façon dont vous les avez appris, vous avez dû vous rendre bien des fois chez les informateurs

Jean Michel Guilcher: Beaucoup, ça a été très long. On commençait par les sauts. Nous avons pris les leçons. Longuement, très longuement. En revenant. A mesure que j’avais noté un truc, il fallait revenir pour demander : est-ce que c’était bien comme ça ? Il y en avait que ça embêtait, d’ailleurs. Qui n’étaient pas du tout enthousiastes pour qu’on revienne. En Baztan, nous avons tout simplement pris des leçons. Avec Mariano Izeta et Maurizio Elizalde. Tous les jours, on allait, une heure de leçon. Enfin, c’était productif, on se mettait dans la peau d’un élève qui devait apprendre.

Xabier Itzaina: Pensez-vous qu’à une époque l’essentiel des sauts se donnaient par cœur, comme les mutil dantza, ou avait-on toujours recours à quelqu’un pour marquer les pas ?

Jean Michel Guilcher: C’est difficile à savoir. A l’époque où nous pouvions atteindre, il y avait les deux. Quantité de sauts étaient, enfin, on nous disait qu’ils étaient exécutés par tout le monde. Mais surtout pour certains sauts longs et difficiles, il fallait que quelqu’un annonce les pas. D’une manière générale, je pense qu’il y a dû y avoir un temps où tout le monde les savait. Sauf à aller chercher ailleurs. Quelques fois, certains nous ont dit avoir fait beaucoup de chemin pour avoir été apprendre un saut difficile. On ne le connaissait pas dans leur commune. C’est le cas en particulier pour Xibandriak, Milafrankarrak, des choses comme ça. Qui n’étaient pas connus de tout le monde. Et quand on voulait faire une fête et essayer d’épater le public, on dépêchait deux ou trois hommes pour aller dans telle commune où on savait qu’il y avait encore quelqu’un qui le savait.

Xabier Itzaina: Ce qui est intéressant, c’est de voir que les jeux floraux d’Abaddie etc. comportaient, aux côtés des concours de chants, bertsularis, pelote, etc, des concours de sauts basques. Y compris en Labourd jusqu’en 1914

Jean Michel Guilcher: Des concours de sauts basques entre communes ?

Xabier Itzaina: Il y avait plusieurs épreuves, individuelles et par groupes. On a des concours à Cambo, Hasparren, etc où il fallait donner des sauts difficiles comme Milafrangarrak ou Lapurtarrak, individuellement et en groupe. Donc individuellement, c’est nécessairement par cœur. Jusqu’en 1914. C’est intéressant à suivre, parce que vers la côté, vers Sare, Ascain, on ne trouve déjà plus de danseurs de sauts basques. Alors on en fait venir du pays de Mixe. Mais vers Cambo, oui. Et il y a aussi des concours de xirula, ce qui nous permet d’avoir des noms de musiciens de Larressore, Cambo, Hasparren, Macaye, etc.

Jean Michel Guilcher: Individuellement… Le dernier point où nous ayons trouvé une influence du saut basque, c’est à la limite du Béarn et de la Bigorre. A Arbéost. Alors, à Arbéost, on ne dansait pas les sauts. Mais il y avait quelques hommes qui en savaient. On m’en a cité un qui avait lancé le défi à un autre de danser le Mouchicou sur une balustrade. Mais c’était un prestige de personnalités singulières. Là on entre dans une autre zone, un autre domaine.

A l’échelle institutionnelle, vous avez été rattaché aux Arts et Traditions Populaires (ATP)

Jean Michel Guilcher: Un jour, j’ai appris que j’étais rattaché au musée des ATP. Non seulement, je ne l’avais pas demandé, mais je n’avais aucune envie d’y être. Strictement aucune envie. Rivière, sachant le travail que je faisais, s’était arrangé avec le CNRS pour m’annexer purement et simplement. Quand je suis arrivé, il a été très gentil, toujours très gentil, je n’ai eu qu’à me féliciter de l’amitié de Rivière, mais tout de même. Il m’a expliqué tout de suite qu’internationalement on reprochait à son musée de ne rien faire sur le plan de la danse, il n’avait pas de gens pour ça. Il était donc très content que je vienne, il me demandait de fonder un département de la danse, qui était, je vous le dis tout de suite, une médaille en chocolat. Car il n’y aura jamais un centime de crédit pour ce département. Et il n’y en a jamais eu. Donc je n’ai jamais eu le moyen, officiellement, de faire plus. J’ai plutôt fait moins que ce que je faisais la veille. Mais officiellement, il y avait un département sur la danse. J’ai donc pris part à des recherches sur programme comme celle de l’Aubrac, c’était d’ailleurs intéressant. J’ai donné les satisfactions que me demandait l’administration officielle. Et puis j’ai continué à la Bibliothèque nationale et la recherche dans les pays qui m’intéressaient, en compagnie de ma femme. Nous avons tout fait ensemble. Tous les dépouillements d’archives, toutes les enquêtes de terrain. On a continué à suivre nos curiosités à nous, qui n’avaient aucune existence officielle. C’est comme ça. Je me demande si ce n’est pas une loi de la recherche. Je me demande si ceux qui prennent trop au sérieux les directives officielles ne stérilisent pas tout d’un coup la recherche qu’ils auraient pu mener. Je vous dis ça comme ça, ce sont des idées un peu en l’air. Enfin, pour moi ça a été ça.

Dokumentuaren akzioak